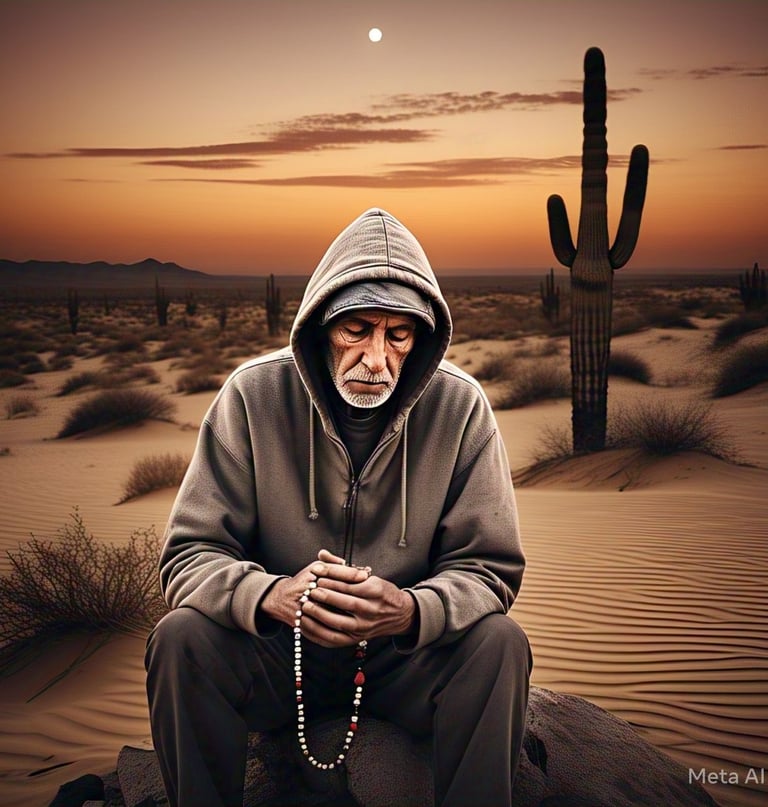

Hidup Bertapa, untuk Apa?

Bertapa: Mengolah Jiwa, Berjumpa Tuhan

Dalam Bahasa Indonesia kata “bertapa” berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti “memanaskan, menghangatkan, menyinari, membakar”. Dalam konteks pengolahan jiwa, aktivitas bertapa dimaksudkan untuk prihatin dan mati raga, menjalani silih tobat untuk “membakar habis karma silam” dan membebaskan dirinya. Dalam literasi India, dosa-dosa warisan dipanaskan seperti seekor unggas yang mengerami telur-telurnya dan pada waktunya nanti akan menetas dan terbang dalam kebebasan.

Pertapaan Trappist Lamanabi

Desa Lamanabi RT004/RW002, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur 86251, Nusa Tenggara Timur

© 2024. All rights reserved.

Bandara terdekat:

GEWAYANTANA (LKA) - Larantuka